中国汽车工程学会发布的《2025年中国汽车成本分析报告》揭示,10万元级别燃油车的平均制造成本约为6.3万元,占最终零售价格的63%。这一数据比2020年的58%有所上升,主要受原材料价格波动和技术升级影响。制造成本之外,经销商利润、营销费用、研发摊销和税费等共同构成了最终售价。车企内部数据显示,燃油车平均净利润率约为5%~8%,远低于消费者的普遍认知。

深入剖析一辆10万元汽车的成本构成,最大的支出是核心零部件,占总成本的65%左右。中国汽车技术研究中心的数据表明,发动机和变速箱作为心脏和血管,共占整车成本的28%~32%,约合1.8~2万元。动力总成的质量和性能直接决定了车辆的核心竞争力,在成本控制中几乎没有压缩空间。这也解释了为何一些入门级车型会使用上一代或减配版的动力系统,以实现更具竞争力的定价。

车身和底盘是第二大成本项,占比约25%~28%,约合1.6~1.8万元。汽车制造商协会的研究表明,钢材价格每上涨10%,整车成本就会增加约1200元。2024年,国内钢材价格波动导致车企成本压力增大,不少厂商通过减薄非关键部位钢板厚度来控制成本,同时采用高强度钢以保证安全性。行业数据显示,10万元级车型的用钢量约为800~1000公斤,平均成本约6000~8000元。

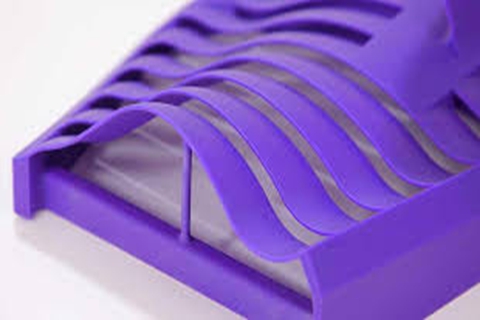

电子电气系统作为现代汽车的神经系统,成本占比逐年攀升,目前已达到总成本的18%~22%,约合1.1~1.4万元。汽车电子化程度的提高直接推高了制造成本。工信部2025年发布的《汽车产业电子化发展报告》指出,10万元级车型的电子元器件数量从2015年的平均280个增加到现在的760多个。这种增长趋势使得电子系统成为汽车成本中增长最快的部分,每年增幅约为5%~8%。

内饰和舒适系统成本占比约为12%~15%,约合7500~9500元。汽车消费研究中心的调查显示,消费者购车决策中,内饰质感和舒适配置的影响力高达35%,仅次于价格因素。为了提升产品竞争力,车企往往在这一区域投入更多,尤其是触摸屏、座椅材质等直接影响用户体验的部分。一块10英寸中控屏的成本约为800~1200元,而升级为12英寸则需增加400~600元,这种看似小的配置差异在成本控制中具有显著影响。

最后是最容易被忽视的环节——组装和质检成本,占比约为7%~10%,约合4400~6300元。随着自动化程度提高,人工成本占比已从十年前的15%下降到现在的约8%。汽车工业联合会的数据显示,一条现代化生产线辆车,平均每辆车的直接人工成本约为1000~1500元。质检成本则随着消费者对品质要求的提高而增加,目前约占总成本的2%~3%。

成本之外,价格中还包含哪些部分?汽车流通协会的数据显示,经销商毛利润占零售价的8%~12%,约合8000~12000元。这部分包括4S店的运营成本、人员工资和场地租金等。一家中型4S店的月固定支出约为120~150万元,需要销售约100辆车才能实现盈亏平衡。这也解释了为何经销商总是尽力促成销售,即使利润微薄也在所不惜。

研发投入的摊销成本占比约为7%~10%,约合7000~10000元。汽车工业发展研究院指出,一款全新开发的车型从概念到量产,通常需要投入20~50亿元,开发周期为3~5年。这笔巨额投入需要通过产品销售逐步收回。中国品牌的研发投入占营收比例从2015年的3.2%提升至2024年的5.7%,研发实力的提升直接反映在产品竞争力上。

原材料价格波动对汽车成本影响巨大。中国钢铁工业协会的数据显示,2024年热轧钢卷均价约为4800元/吨,比2023年上涨12%。材料成本上涨直接影响整车利润,车企通常通过技术优化和规模效应来消化这部分压力。工信部的统计表明,每生产100万辆同款车型,平均单车成本可降低约3%~5%,这也是为何主流车型会保持较长的生命周期,以最大化规模效应带来的成本优势。

消费者可能会问:同样10万元的车,为何配置和品质差异如此之大?答案在于品牌策略和成本分配的不同。中国汽车评价研究院2025年的分析表明,自主品牌在10万元价位通常投入更多在看得见、摸得着的配置上,如更大的屏幕、更多的电动功能、更丰富的辅助驾驶系统;而合资品牌则倾向于在底盘调校、NVH控制、耐久性等看不见的品质上投入更多。

此外,不同车企的规模效应差异也导致成本结构不同。产销规模超过200万辆的车企,通过集中采购可以将零部件成本压低8%~12%;产销规模在50~100万辆的车企则需要付出更高的采购成本。汽车产业链分析报告显示,头部车企的零部件平均采购成本比中小车企低约15%,这直接影响了同价位产品的配置水平。

生产工艺的选择也会影响成本。以车身为例,全铝车身的材料成本比钢制车身高约80%,但重量可减轻40%以上;复合材料车身成本更高,但具有更好的强度和重量比。在10万元价位,95%以上的车型采用Kaiyun入口网址传统钢制车身,仅在局部使用铝合金等轻量化材料。汽车轻量化联盟的研究表明,每减轻100公斤车重,百公里油耗可降低约0.3~0.5升,但成本将增加约3000~5000元,这种投入产出比在大众市场难以被接受。

制造地点和本地化率也是影响成本的关键因素。汽车产业发展研究中心的调查显示,在中国中西部地区建厂的车企,人工和场地成本比沿海地区低约20%~30%;而零部件本地化率每提高10个百分点,整车成本可降低约2%~3%。这也解释了为何越来越多的车企选择在中西部建设新工厂,同时大力推动零部件本地化。

汽车行业的利润分配是另一个值得关注的话题。汽车产业链利润研究报告指出,在整个汽车产业链中,整车厂的平均净利润率为5%~8%,大型零部件供应商为8%~12%,4S店为3%~6%,后市场服务为15%~25%。这意味着卖一辆10万元的新车,整车厂的净利润约为5000~8000元,而该车未来产生的维修保养等后市场服务利润可能达到2~3万元。这也是为何车企越来越重视全生命周期客户价值管理的原因。

数字化转型正在重塑汽车制造成本结构。工业和信息化部2025年发布的《智能制造发展指数》显示,汽车行业数字化转型指数达到76.3,居各行业前列。通过数字孪生、智能物流和柔性生产线等技术,车企平均可降低生产成本8%~12%,缩短产品上市时间30%~40%。一条完全数字化的生产线初期投入比传统生产线年内可实现投资回报,同时产品质量和生产效率显著提升。

消费者购买习惯的变化也在影响车企成本策略。市场研究机构的数据显示,2025年有58%的消费者在购车前会在线%的消费者希望线上完成大部分购车流程。为适应这一趋势,车企正在减少对传统4S店的依赖,发展线上销售渠道。电商模式可降低销售环节成本2%~4%,这部分节省既可以提升利润,也可以通过降价回馈消费者。

供应链管理的优劣对成本控制至关重要。汽车供应链管理协会的研究表明,供应链管理优秀的车企可以将库存周转率提高25%~35%,降低物流成本15%~20%。库存成本看似无形,实际上会转嫁到产品价格中。每辆车平均承担的库存成本约为售价的3%~5%,相当于10万元车型中的3000~5000元。这也是为何部分车型会出现加价提车或清库存特价的现象,本质上是库存周转与价格之间的博弈。

中国汽车产业Kaiyun入口网址已进入高质量发展阶段,成本和价格的关系更加复杂。汽车产业创新联盟2025年的观点认为,未来5~10年,中国汽车市场将形成成本透明、价值导向的健康生态。消费者对汽车价值的理解不再局限于物理配置的多少,而是扩展到用户体验、品牌价值和生态服务等多维度。一辆好的10万元车,不仅是制造成本的堆砌,更是对用户需求的精准理解和满足。

环保法规趋严也在推高制造成本。环境保护部门的统计显示,从国五排放标准升级到国六标准,平均每辆车增加成本2000~3000元;而即将实施的国七标准将进一步增加1500~2500元的成本。这部分投入主要用于发动机优化、尾气处理系统升级和排放控制技术研发,难以通过常规降本方式抵消。环保成本已成为汽车制造中不可回避的刚性支出。

消费者权益保护也是成本构成的一部分。根据《消费者权益保护法》和《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》(简称“三包法”),车企需要为产品质量问题承担责任。汽车质量监测中心的数据显示,汽车行业平均质保成本占售价的1.5%~2.5%,约合1500~2500元。这部分资金用于建立售后服务网络、配件库存和质保索赔处理,是保障消费者权益的必要投入。

10万元级别的车型通常会提供多种配置版本,价格跨度可达2~3万元。汽车产品策略研究所的分析表明,高配与低配车型的制造成本差异通常在1~1.5万元左右,但零售价差异可达2~3万元。这种配置溢价是车企利润的重要来源,高配车型的利润率普遍高于低配车型8%~15%。了解这一规律的消费者往往会选择中配车型,以获得更好的性价比。

对于消费者来说,了解汽车成本构成有助于做出更明智的购车决策。汽车消费者研究中心的建议是:关注产品的核心价值而非表面配置,评估全生命周期成本而非单纯购车价格,考虑品牌服务而非仅看硬件规格。一辆线万元车应该在动力、安全、品质和服务之间找到平衡,而不是在某一方面极度突出而牺牲其他关键属性。

从制造成本6.3万到零售价10万,这3.7万元的差距代表的不仅是利润,更是一个复杂产业链的价值创造过程。理解这个过程有助于我们在购车时做出更理性的判断,也能更加尊重汽车这一工业文明的杰出代表背后的价值。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

本文由:Kaiyun中国,Kaiyun平台官网,Kaiyun官方入口提供

QQ客服

QQ客服