编者按:从东海之滨到塞北江南,从巴蜀梯田到坝上高原,一颗颗来自浙江的绿色种子,越过千山万水,寻找着共鸣的土壤。

当守护的力量与发展的渴望同频共振,“绿水青山就是金山银山”的理念开出灿烂花朵,一幅人与自然和谐共生的壮丽画卷,正在神州大地上徐徐展开。

即日起,潮新闻推出浙江践行“两山”理念20年专题报道《一颗种子从浙出发》,共同倾听每一颗种子的拔节之声。

帽子、防晒衣、手提袋……在嘉兴秀洲区的浙江英瑞特再生材料科技有限公司(下文简称“英瑞特”),展厅里的陈列品琳琅满目。

虽然品类、款式、颜色各不相同,但这些物品无一例外,都是由回收的废弃渔网制成。“减少碳排放约0.25kg,节约水资源约1.8L,节约能量约0.86 kW·h。”在每一件产品的标签上,除了常规的成分表,还记录着伴随这件产品生产而诞生的生态效益。

作为“绿水青山就是金山银山”理念发源地,浙江不仅拥有绿水青山,也将目光投向了美丽海湾。来自浙江省的海洋塑料废弃物治理——“蓝色循环”新模式,正是该理念在海洋生态领域的生动实践。近年来,“蓝色循环”模式正加速推广,从浙江走向全国。

临近开渔,福建宁德霞浦县三沙镇三沙避风港内,正是一片忙碌的景象,几百艘停泊在这里的渔船都在陆续做着出海的准备。

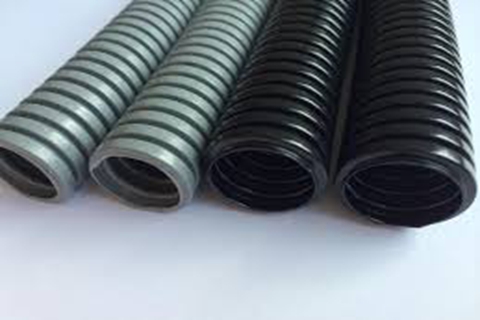

“渔网的损坏率是比较高的,出去四五天就差不多有一半要更换。”曾玉福船上使用的一张渔网成本一百多元,虽然品质相对较好,但海上情况复杂,所以消耗得很快。一般他会把船停泊在附近港口,通过陆运将这些损坏的渔网运回三沙,“能修补的就修补,不能用的就雇人割下来,送去回收点。”

在三沙镇洋坪里街,英瑞特公司霞浦渔网回收点里机器的轰鸣声一直没停,曾玉福船上换下的废旧渔网都会被送到这里。

“等开渔之后,会有更多渔网送过来,所以工人们正在赶工处理,争取多腾出点空间。”郑进灯是该回收点的负责人。他介绍,这处占地1600平方米的场地,可以储存700至800吨废旧渔网。回收来的废旧渔网,会在这里进行分类、压缩、打包等流程,最终根据质量和等级按需运往英瑞特的处理工厂。

郑进灯做回收生意已经几十年了。之前他从渔民处回收的废旧渔网,一般卖给企业做降级处理,生成的再生塑料价格较低,可以为企业降低原料成本。但随着原材料费用降低,采用传统工艺的处置企业生存空间不足,连带着这条回收产业链也快要停摆。郑进灯坦言,“差点干不下去了。”

彼时,正在孵化英瑞特的胡鹏岩找到郑进灯寻求合作,在三沙镇建立渔网回收仓库。

回收量大了,处置渠道稳定了,价格也有议价空间了,郑进灯的生意又能做了。他说:“虽然公司回收价格是根据市场供需波动,但给出的空间至少可以支撑渔网回收产业链条动起来。”

为何能给前端回收留足空间?英瑞特公司联合创始人、研发总监胡鹏岩的答案是:“因为我们成功构建了自身的闭环模式——从前端回收到循环再造,再到产品开发与销售。”

大学学习高分子专业的胡鹏岩,2013年一毕业就进入了资源回收行业,从事废旧渔网回收利用。当时,他的公司跟其他企业一样,生产出的再生塑料用于塑料制品生产。

但干了几年后,胡鹏岩敏锐地意识到,得求变了。“当‘卷’价格‘卷不动’之后,我觉得不能按传统模式来了,要给废旧渔网找到高值化地处置方式。”他说。

在一个与环境相关的论坛上,胡鹏岩碰上了做毛衫外贸生意的嘉兴人沈毅。深耕服装领域多年的沈毅发现,纺织产品的开发潮流已经逐渐向全链低碳靠拢,他正想要寻找一个稳定的前端供货商,紧跟服装市场的绿色潮流。

两个人一拍即合。从2016年开始,围绕渔网回收处理、纺织产品制造和面料开发等三个核心领域,进行产业资源整合和技术攻关。经过几年培育,2021年,英瑞特正式成立,成为海洋塑料废弃物再利用领域的新锐力量。

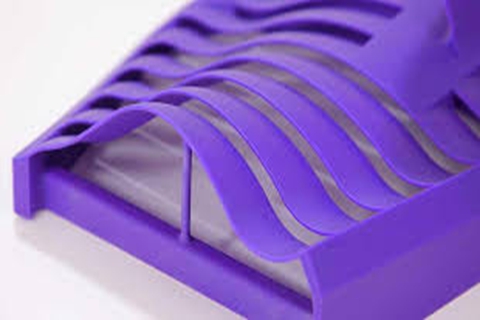

“我们有自主研发的物理回收再生技术,将这些渔网转化为高品质的再生尼龙。同时有完全自主产权的一套环保清洗设备,所以在废旧渔网回收再生时,能够实现低碳节能。”胡鹏岩表示,这套环保清洗设备跟传统设备相比,可以实现碳排放节约约91%,节能约90%,节水约95%。

如今,英瑞特还与不少国内国际品牌合作,打造环保材料的服饰。“我们是有OBP海洋塑料和GRS全球回收标准双认证,支持相关产品溯源,这也是品牌方选择我们的原因。”胡鹏岩说,全程可视化、可认证的再生塑料,更受欢迎,能卖出更好的价格。

英瑞特公司在浙江、福建等沿海六省建立了完善的回收网络,今年再生尼龙产量将突破1.2万吨,同比增长60%以上。从2016年项目孵化算起,已经累计回收利用了约4万吨废旧渔网。

从小生活在海边,十几岁就上船出海,曾玉福这么些年来深刻感受着大海的变化——渔获少了,污染多了。而废弃渔网,正是海洋污染的主要源头之一。

海洋捕捞,追求的就是性价比,时间和人工成本是船老大们不得不考虑的事情。“三沙有带回渔网的传统,但有的渔船是直接把网丢海里的。”曾玉福说,一般这类渔船使用的是一次性的渔网,一张价格在20到30块,所以只要拉一下发现没收获,就会直接割断扔海里。

被丢进海里的渔网很容易缠住海洋生物,影响它们生长。同时,还会缠住更多废弃物,体积越来越大,最终成为海里的障碍物。而渔网这种塑料制品,在大海里自然消解需要花上几百年。

曾玉福相信,靠海吃海的渔民们同样有着爱海护海的心,“要规范渔具使用,同时鼓励渔民回收渔网。只要回收价格能覆盖人工成本,大家肯定是愿意的。”

涉及生态环保的项目往往给人投入大、产出少的印象,生态效益与经济效益无法统一。但像英瑞特这样,通过提升再生产品价值打造产业闭环的“蓝色循环”模式正在逐渐打开局面。

这一套循环经济商业模式,为海洋环境治理提供了一种既符合市场发展规律,也符合产业发展规律的全新解决方案。曾经的治理困境,如今已经转变成了携手共赢的美好图景。

英瑞特公司联合创始人、研发总监胡鹏岩身着再生材料制成的冲锋衣 记者 邹宸 摄

截至目前,“蓝色循环”模式已实现浙江5个沿海设区市25个县(市、区)全覆盖,累计收集海洋塑料废弃物约5.88万吨,其中,废旧渔网渔具占比92.04%,减少碳排放约1.25万吨,涌现了一批高新企业。

2024年以来,该模式在长三角区域乃至全国沿海省份复制推广,从浙江走向全国。2024年6月,浙江和上海、江苏的生态环境部门联合签署合作备忘录,三省市将建立跨区域合作机制和海洋垃圾清理长效机制,共同守护东海环境。“蓝色循环”模式也向山东、福建、海南等省份复制推广,为我国沿海省份提供样本。

据了解,浙江还计划健全制度体系,吸引更多社会主体加入“蓝色循环”体系。省生态环境厅将组织开展“蓝色循环”海洋塑料废弃物治理标准、技术指南的研究和制定,推动大型企业、上市公司等有意愿的企业积极践行海洋ESG(环境、社会、治理),承建海洋塑料废弃物收集点,吸纳沿海群众组建收集队伍。

本文由:Kaiyun中国,Kaiyun平台官网,Kaiyun官方入口提供

QQ客服

QQ客服